失敗しないシステム開発入門|詳細設計とは?基礎からわかる実践ポイント

.png&w=3840&q=75)

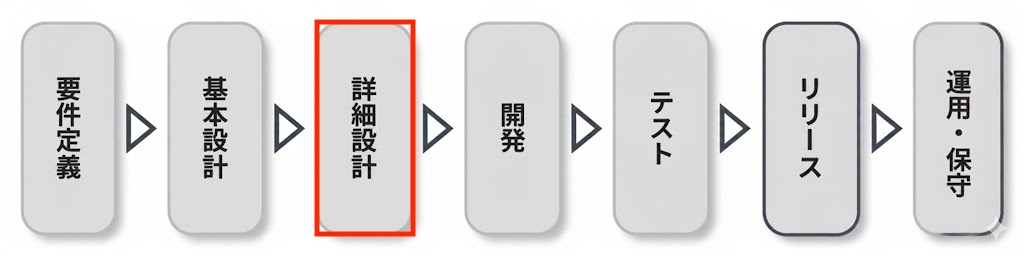

前回にて基本設計について説明したので、次のステップのシステムの基本設計について説明しようと思います。

詳細設計とは?基礎からわかる実践ポイント

システム開発の流れの中で、「詳細設計」は最も重要なフェーズのひとつです。

要件定義・基本設計を経て、いよいよプログラム開発に入る前段階。ここでの設計が甘いと、後工程で手戻りが多発し、コスト・納期・品質のすべてに悪影響が出てしまいます。

この記事では、システム開発初心者でもわかるように、

- 詳細設計とは何か

- 詳細設計がなぜ重要なのか

- よくあるミスと対策

- 成功させるためのポイント

を整理して解説します。

詳細設計とは?

詳細設計(しょうさいせっけい)とは、基本設計で決めた仕様をプログラムで実装できるレベルまで細かく落とし込む工程です。

具体的な内容の例

設計項目 | 内容例 |

|---|---|

データベース設計 | テーブル構成、カラム定義、リレーション設計 |

画面設計 | 画面レイアウト、入力チェック仕様、ボタン挙動 |

API設計 | リクエスト/レスポンス形式、エラーコード |

バッチ処理設計 | 実行タイミング、ロジックフロー、ログ出力 |

外部インターフェース設計 | 他システムとのデータ連携仕様 |

つまり、詳細設計書がそのままプログラム仕様書になるレベルを目指すことがポイントです。

詳細設計が大事な理由

1. 品質を左右する「最後の設計段階」

詳細設計が正確であれば、開発フェーズで迷いがなくなり、品質のブレが減少します。

逆に設計が曖昧だと、「この処理はこうだと思った」という認識ズレが頻発し、テスト段階で大量の修正が発生します。

2. 開発スピードが安定する

「誰が実装しても同じ動きになる」ように定義することで、属人化を防ぎ、チーム開発の効率化につながります。

3. テストや保守がスムーズになる

詳細設計で「何を・どう実装するか」を明確にしておけば、テスト項目や修正範囲も把握しやすく、保守性が向上します。

詳細設計でよくあるミス

❌ 1. 基本設計との整合性が取れていない

基本設計書を十分に理解せずに進めると、要件や仕様のズレが発生します。

→ 対策: 設計前にレビューを行い、要件・業務フローを再確認する。

❌ 2. データ定義が曖昧

型・桁数・NULL許可などを曖昧にしたまま開発を始めると、テストでデータ不整合が起きやすくなります。

→ 対策: ER図とデータ辞書を必ず整備し、チーム共有。

❌ 3. 異常系処理の抜け漏れ

正常系だけで設計を終えてしまい、エラーや例外処理が抜けるケース。

→ 対策: 「例外発生時のユーザー挙動」まで具体的に定義する。

❌ 4. 開発者任せの曖昧な記述

「適切に処理する」「条件に応じて出力する」といった曖昧な言葉はNG。

→ 対策: if条件、ループ回数、エラーメッセージ内容まで明確に記述。

まとめ|詳細設計を制する者が開発を制す

詳細設計は「開発の設計図」そのもの。

ここでの精度がプロジェクト全体の成功率を左右します。

- 要件定義・基本設計との整合性をチェック

- 正常系だけでなく異常系も網羅

- 曖昧な記述を避けて明確な定義

- 設計書レビューを複数人で実施

この4点を意識するだけでも、手戻りコストを半減でき、スムーズな開発が実現します。

関連リンク

※ 本記事の内容は、執筆時点での情報に基づいています。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 また、記載されている内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の状況に対する専門的なアドバイスではありません。 ご利用にあたっては、必要に応じて専門家にご相談ください。