失敗しないシステム開発入門|運用保守の基本と成功のポイント

.png&w=3840&q=75)

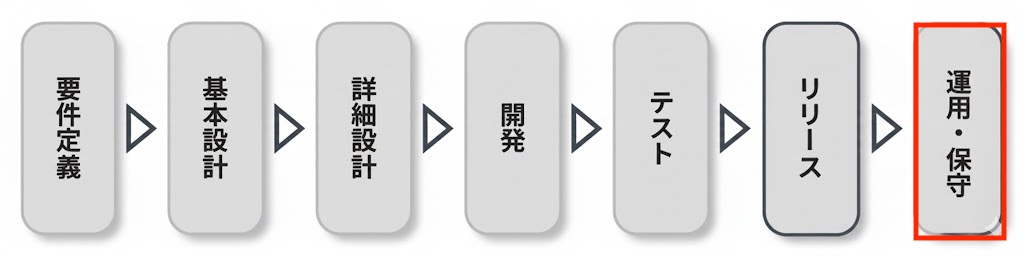

前回にリリースの説明したので、次のステップのシステムの基本設計について説明しようと思います。

失敗しないシステム開発入門|運用保守の基本と成功のポイント

「運用保守」とは、システムがリリースされた後も安定して稼働し続けるように管理・改善していくプロセスを指します。

システム開発はリリースで終わりではなく、そこからが本当のスタート。日々の運用業務や障害対応、改善要望への対応などを通じて、システムを「育てていく」段階に入ります。

運用保守には主に次の2つの役割があります。

- 運用(Operation):日々の監視・データバックアップ・アカウント管理・ジョブスケジュールの調整などを行う。

- 保守(Maintenance):不具合修正・機能改善・セキュリティパッチ対応など、システムの品質維持と改善を担う。

このフェーズがしっかりしていないと、どんなに素晴らしいシステムもすぐにトラブルの温床になってしまいます。

運用保守が大事な理由

1. トラブル対応のスピードが信頼を左右する

システム障害が起きたとき、対応の早さは顧客満足度に直結します。

運用保守体制が整っていれば、障害発生時の原因特定と復旧がスムーズに行えます。逆に、体制が弱いと「誰も責任を取らない」「対応が遅い」といった不信感につながります。

2. セキュリティリスクの低減

サイバー攻撃や情報漏洩は日々進化しています。運用保守では、定期的な脆弱性診断やセキュリティパッチの適用が必須。

これを怠ると、システム停止や信用失墜など、取り返しのつかない事態を招くことも。

3. ビジネス成長に合わせた改善ができる

市場やユーザーのニーズは常に変化します。

運用保守を通じてシステムを柔軟にアップデートしていくことで、「作って終わり」ではなく「使われ続けるシステム」を実現できます。

運用保守でよくある失敗

❌ 1. 担当者が属人化して引き継ぎができない

「〇〇さんしか分からない」状態は運用保守で最も危険です。

ドキュメントやマニュアルを整備し、チーム全体でナレッジを共有する仕組みを作ることが大切です。

❌ 2. 障害対応が後手に回る

監視体制が不十分だと、ユーザーからのクレームで初めて障害に気づくケースもあります。

監視ツール(例:Datadog、Zabbix、CloudWatchなど)を導入し、異常を検知したら即座にアラートを出す仕組みを作りましょう。

❌ 3. 改善要望を放置してしまう

「軽微な不具合だから後回し」といった小さな積み重ねが、後に大きなトラブルを生みます。

改善提案を定期的にレビューし、優先度をつけて計画的に対応するサイクルを設けましょう。

❌ 4. コストをケチって体制を軽視する

運用保守は「コスト」ではなく「投資」。

障害対応や再構築にかかる損失の方が、保守費用より遥かに大きいケースがほとんどです。

まとめ:運用保守は「継続的な信頼づくり」

システム開発において、リリースはゴールではなくスタート。

運用保守こそが、ユーザーとの信頼関係を築く最重要フェーズです。

- 運用保守は、システムの安定稼働と継続的な改善を担う

- 属人化を防ぎ、トラブル対応をスピーディに

- コストを「投資」と捉え、長期的な品質維持を目指す

堅実な運用保守体制を整えることで、あなたのシステムは「長く愛されるサービス」へと成長していくでしょう。

関連リンク

※ 本記事の内容は、執筆時点での情報に基づいています。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 また、記載されている内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の状況に対する専門的なアドバイスではありません。 ご利用にあたっては、必要に応じて専門家にご相談ください。