AI導入で業務改善してみよう|AI活用の設計

.png&w=3840&q=75)

はじめに:AI導入の成否を分ける「設計フェーズ」

AI導入の成功を左右するのは、“導入そのもの”ではなく“設計フェーズ”です。

この段階で方向性を誤ると、「AIを入れたのに成果が出ない」「使われないツールになった」という結果になりかねません。

AI活用の設計フェーズでは、目的・業務範囲・データ・評価軸・運用体制を具体的に描くことが重要です。

この記事では、設計フェーズの進め方と、成功するための実践的なポイントを詳しく解説します。

1. 設計フェーズとは何か?

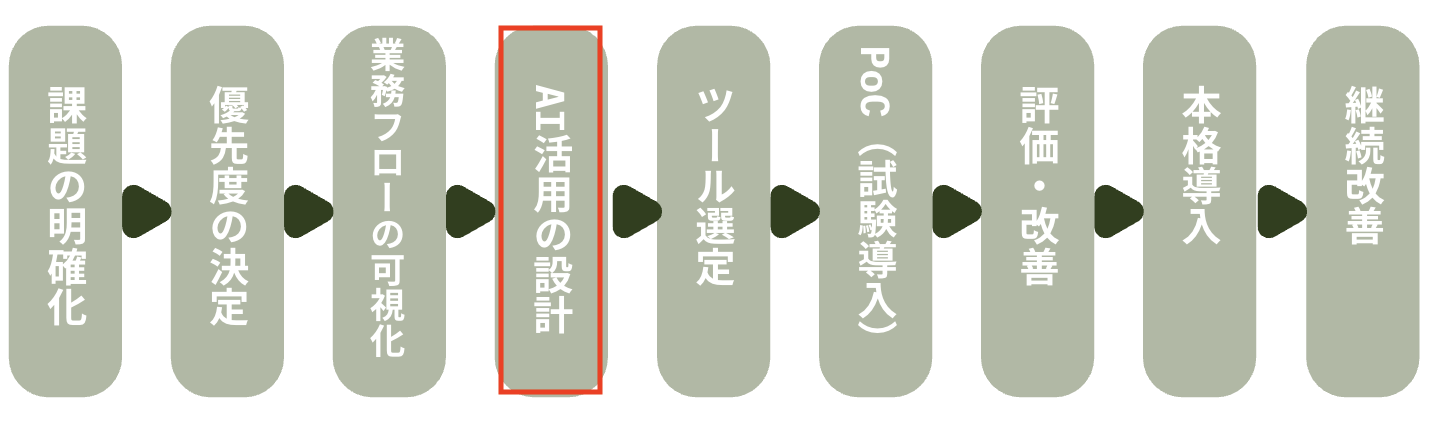

AI導入プロジェクトは、一般的に以下の流れで進みます。

- 課題の明確化

- 優先度の決定

- 業務フローの可視化

- AI活用の設計 ← 今回のフェーズ

- ツール・システム選定

- PoC(試験導入)

- 運用・改善

この「AI活用の設計」フェーズは、“AIをどのように業務へ組み込むか”を具体的に描く工程です。

言い換えると、AIと人間の役割分担を明確にするステップとも言えます。

2. 設計フェーズで決めるべき5つの要素

AI活用の設計を進める際には、最低でも以下の5項目を明確にする必要があります。

(1) 目的の再定義

課題分析フェーズで見つけた問題をもとに、AI導入で何を達成したいのかを再定義します。

- 例:「社内問い合わせ対応を自動化し、対応時間を50%削減する」

- 例:「見積もり作成の自動化で、担当者の業務時間を月20時間削減する」

目的を数値目標(KPI)に落とし込むことで、後の評価が明確になります。

(2) AIが関与する範囲を明確にする

AIが担当する部分と、人間が最終判断を下す部分を線引きします。

フェーズ | AIが担当 | 人が担当 |

|---|---|---|

問い合わせ受付 | 自動分類・初期回答 | クレーム対応 |

書類審査 | 自動スキャン・内容抽出 | 最終承認 |

売上分析 | データ集計・傾向分析 | 経営判断 |

AIを“万能な代替手段”と捉えるのではなく、補助的なチームメンバーとして設計するのがポイントです。

(3) 必要なデータの種類と形式を定義

AIの精度は、どんなデータを与えるかで決まります。

このフェーズでは以下を明確にします。

- 入力データの種類:テキスト/画像/音声など

- データの出どころ:社内文書、FAQ、CRM、スプレッドシートなど

- 形式と品質:表記揺れ、欠損値、重複データの確認

たとえば、社内FAQチャットボットを設計するなら、

- 社内マニュアル

- 過去の問い合わせ履歴

- 社員用ナレッジベース

を構造化データとして整理しておく必要があります。

(4) AIの出力形式と運用方法を決める

AIの出力結果がどのように活用されるのかを設計します。

- 出力形式の例:チャット形式/ダッシュボード/レポート/通知

- 利用者:一般社員/経営層/顧客サポートチーム

- 運用方法:自動実行 or 人の承認後に反映

たとえば、AIが出した提案を人が最終承認してから反映する設計にすれば、リスクを最小化できます。

(5) 効果測定と改善サイクルを設計

AI導入は“一度作って終わり”ではありません。

継続的に評価し、改善するための仕組みをこの時点で作ります。

効果測定のKPI例

- 問い合わせ対応時間の削減率

- エラー率/正答率の改善推移

- 社員満足度・利用率の上昇

設計段階でKPIを定めておくと、PoCや本導入後の改善が格段にやりやすくなります。

3. 成功する設計の3つのポイント

① 小さく始めて早く検証する

最初から全社導入を目指すのではなく、限定的な範囲で実証実験(PoC)を行うのが鉄則。

小さく試して早く失敗することで、成功確率が高まります。

② 現場の声を反映する

AIを使うのは現場の人です。

「実際に使いやすいUIか?」「回答の粒度はちょうど良いか?」など、現場フィードバックを反映した設計が欠かせません。

③ AIと人の協働モデルを描く

最終的には、AIが自律的に動くのではなく、人とAIが協力して成果を出す仕組みを構築することがゴールです。

たとえば、AIが提案→人が確認→AIが改善、という循環モデルが理想です。

4. 事例:AI活用設計の成功例

例)中小企業の「見積もり自動化」プロジェクト

- 目的:見積作成時間を半減

- AI範囲:過去案件から見積項目を自動抽出

- データ:見積履歴Excel+顧客マスタ

- 出力:自動生成された見積ドラフトを営業が承認

- KPI:平均作成時間の削減率・誤記率の低下

結果、月30時間の業務削減に成功。

AIを「判断を支援するツール」と位置付けた設計が功を奏しました。

まとめ:設計フェーズが“成功の8割”を決める

AI活用の設計フェーズは、単なる技術選定ではなく、業務そのものを再設計する工程です。

どの業務にAIを組み込み、どんなデータを使い、どう評価・改善していくかを具体化することが、業務改善の鍵になります。

「AI導入のゴールは自動化ではなく、“人がより創造的な仕事に集中できる環境を作ること”。」

その第一歩が、丁寧な設計フェーズなのです。

関連リンク

※ 本記事の内容は、執筆時点での情報に基づいています。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 また、記載されている内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の状況に対する専門的なアドバイスではありません。 ご利用にあたっては、必要に応じて専門家にご相談ください。