AI導入で業務改善してみよう|優先度の決定

.png&w=3840&q=75)

AI導入で業務改善してみよう|優先度の決定

はじめに

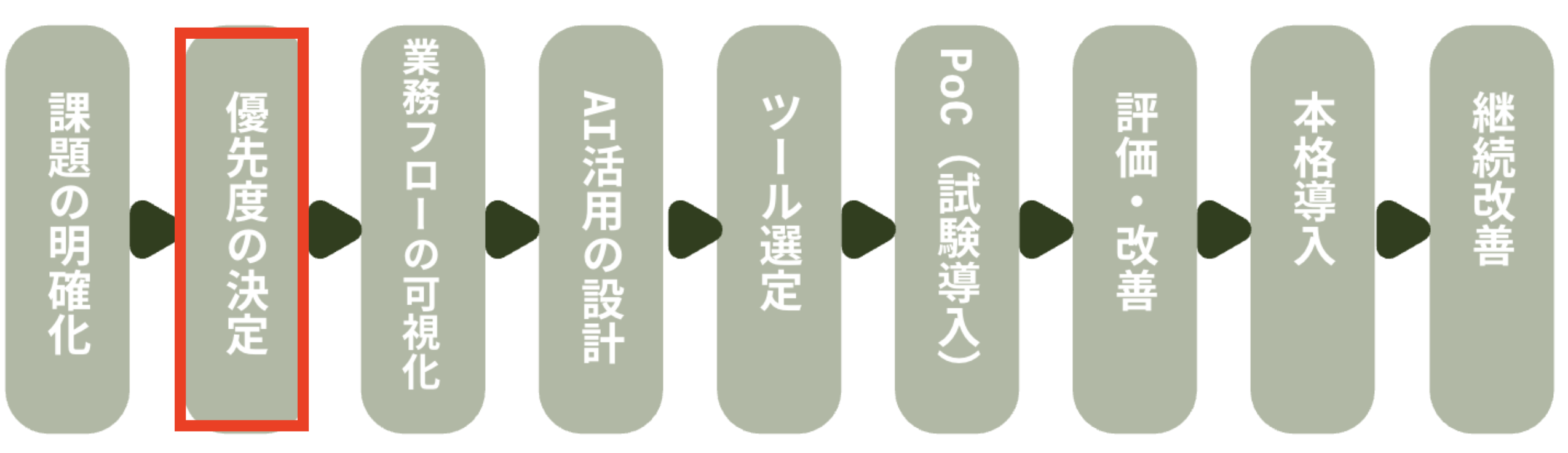

AI導入による業務改善を成功させるためには、「何から手をつけるか」が非常に重要です。

課題を明確にした後は、限られたリソースの中でどの業務からAI化を進めるか、優先度を決定するステップに移ります。

この工程を誤ると、効果の小さい業務に時間とコストを費やしてしまい、「AIを導入したのに成果が出ない」という結果になりかねません。

優先度を決定する目的

AI導入は「なんとなく便利そうだから」という理由ではうまくいきません。

優先度を決める目的は以下の3点にあります。

- 効果が最大化できる領域に集中するため

業務全体の中で、特に工数削減や精度向上のインパクトが大きい部分を見極める。 - 導入コストを抑えるため

AIツールやシステム開発には初期費用がかかります。費用対効果を考慮し、投資回収しやすい業務から始めるのが得策です。 - 社内の理解と信頼を得るため

小さな成功事例を作ることで、社内全体のAI活用意欲が高まります。

優先度を決める3つの軸

① 効果の大きさ(Impact)

AI導入によってどれだけの効果が見込めるかを評価します。

たとえば次のような観点が考えられます。

- 作業時間をどれだけ短縮できるか

- ミスの削減効果がどれほどあるか

- 顧客満足度や品質向上への寄与度

例:

毎日手入力している経費精算を自動化 → 月30時間の削減が可能 → 高インパクト

② 導入の容易さ(Ease)

AI導入にどれだけの時間・コスト・技術力が必要かを評価します。

- 既存システムとの連携のしやすさ

- データの整備状況

- 外部ツールの利用可否

例:

ChatGPT APIを活用して問い合わせ対応を自動化 → 既存のFAQデータを流用可能 → 導入容易

③ 緊急度・リスク(Urgency / Risk)

今すぐ対応が必要な業務、または対応しないことでリスクが高まる業務を優先します。

- 人手不足が深刻化している業務

- 属人化が進んでおり、担当者依存のリスクがある

- 顧客対応の遅延が発生している

優先度マトリクスで整理しよう

下記のように「効果 × 導入容易さ」でマッピングすると、どこからAI導入を始めるべきかが明確になります。

区分 | 特徴 | 対応方針 |

|---|---|---|

A:効果大 × 導入容易 | 費用対効果が高く、成功事例を作りやすい | 最優先で着手 |

B:効果大 × 導入困難 | 投資価値はあるが、準備に時間がかかる | 中長期で検討 |

C:効果小 × 導入容易 | 小規模でも改善が見込める | 試験導入に適す |

D:効果小 × 導入困難 | 成果が限定的 | 優先度低・後回し |

成功のコツ:小さく始めて大きく広げる

最初から大規模なAIシステムを導入するのではなく、小さく始めて結果を出すことがポイントです。

1つの部署や業務で成功体験を作り、それを横展開していくことで、スムーズな社内浸透が期待できます。

まとめ

AI導入を成功させるカギは、課題を明確にしたうえで、「どこから始めるか」=優先度の決定 にあります。

- 効果が大きく、導入しやすい業務から始める

- 成功事例を積み上げて社内の理解を得る

- データ基盤を整え、次のステップへ拡張する

これらを意識すれば、AI導入による業務改善は確実に前進します。

次回は、「業務フローの可視化」のステップについて詳しく解説します。

関連リンク

※ 本記事の内容は、執筆時点での情報に基づいています。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 また、記載されている内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の状況に対する専門的なアドバイスではありません。 ご利用にあたっては、必要に応じて専門家にご相談ください。