AI導入で業務改善してみよう|ツール選定

.png&w=3840&q=75)

AI導入で業務改善してみよう|ツール選定のポイントと成功する選び方

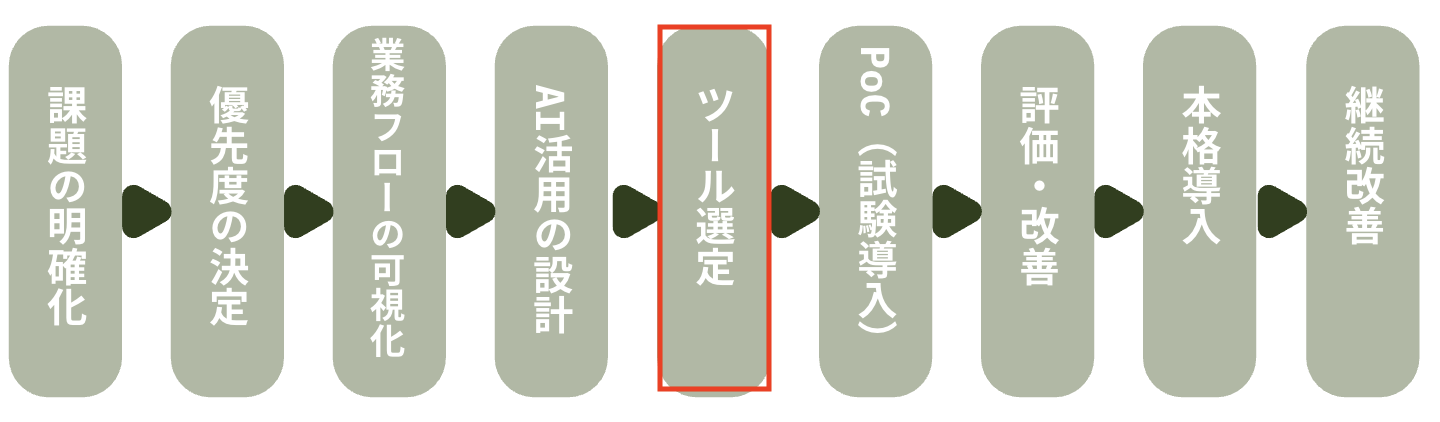

AI導入のプロセスの中でも、最も成功率を左右するのがツール選定のフェーズです。

最近は「AI導入したいけど、どのツールを選べばいいのか分からない」という企業が急増しています。

ChatGPT、Gemini、Dify、Notion AI、Make、Zapier…選択肢が多すぎて判断が難しい。

でも実は、ツール選定には“正しい手順”があります。

この記事では、AI導入フローの中の ツール選定 を初心者でも迷わず判断できるように、プロの視点で分かりやすく解説します。

ツール選定の目的|「何ができるか」よりも「どの業務に合うか」

AIツール選びで失敗する会社の多くは、「有名だから」「流行っているから」 で選んでしまうこと。

ツール選定は、まず業務課題との相性を見ることが最優先です。

- 問い合わせ対応 → チャットボット特化ツール(例:Dify、ChatGPT API)

- データ集計やレポート → 自動化ツール(Make、Zapier、Power Automate)

- 文書作成や要約 → ChatGPT / Gemini

- ナレッジ検索 → RAG対応ツール(Dify、LlamaIndex など)

つまり、ツールは課題に合わせて後から決めるもの。

最初から「全部ChatGPTでやろう」と考えるのは危険。

ツールを選ぶ前に整理すべき3つの条件

ツール選定の前に、最低限これだけは確認しておきましょう。

1. データはどこにある?(Google Drive?社内サーバー?)

AI活用ではデータの場所がとても重要。

外部に出せない情報ならオンプレミス型(例:自社サーバー版Dify)が必要。

2. 社内のITリテラシーは?

社員が非エンジニアなら、UIが簡単なツールが向いている。

- エンジニア多い → API・カスタム開発OK

- ノーコード希望 → 直感的なUIが必須

- 少人数の会社 → 運用が軽いサービスを選ぶ

3. どこまで自動化したい?(現実と理想のギャップチェック)

AI導入でできること・できないことを把握することで、正しいツールを選べる。

ツール選定の具体的な判断基準5つ

ツール選びは、次の5点を基準にして比較すると失敗しにくい。

1. 操作性(誰でも使えるか)

UIが複雑すぎると現場が使いこなせない。

2. 機能の拡張性

将来的に「問い合わせ対応+レポート作成もしたい」など、拡張したい可能性がある企業は、

ワークフロー型のツール(Dify や Make)が相性◎。

3. 外部連携(API・Webhook)

社内システムと連携できるかどうかで、自動化の幅が大きく変わる。

4. コスト

無料〜数十万円まで幅広い。

月額だけじゃなく、従量課金(API費用)もチェックすること。

5. セキュリティ・データ管理

特にBtoB企業なら、

- SSO対応

- ログ管理の有無

- データが外部に保存されるか

ここが最重要。

初心者におすすめのAIツール分類まとめ

ここでは、企業がよく使う用途別に、ツールカテゴリを整理しておくで。

● 問い合わせ自動化(AIチャットボット)

- Dify

- ChatGPT API

- Notion AI(簡易的)

● 日報やレポート生成(文章生成)

- ChatGPT

- Gemini

- Dify(テンプレ自動化も可)

● 業務自動化(RPA・ノーコード)

- Make

- Zapier

- Power Automate

● ナレッジ検索(RAG)

- Dify(Knowledge Pipeline対応)

- LlamaIndex

- Weaviate / Pinecone(ベクターデータベース)

初心者企業なら Dify + Make の組み合わせが最強やで。

コスパも良くて汎用性が高い。

失敗しないためのチェックリスト

導入後に「思ってたのと違う…」を避けるためのチェックや。

- 現場が自分で操作できる?

- 運用に手間はかからない?

- 外部にデータが漏れない?

- 将来の拡張に対応できる?

- 無料プランで試せる?

この5つを満たしてれば、ほぼ大失敗はしない。

まとめ

- 有名なツール=正解ではない

- 課題 → 業務フロー → AI設計 → ツール選定 の順が鉄則

- 初心者は Dify・Make・ChatGPT の三本柱で十分戦える

- 将来を見据えるなら、拡張性とAPI連携が重要

AIツール選びは、企業の生産性を左右する“心臓部”。

慎重に、でもスピーディに選ぶのがポイント。

関連リンク

※ 本記事の内容は、執筆時点での情報に基づいています。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 また、記載されている内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の状況に対する専門的なアドバイスではありません。 ご利用にあたっては、必要に応じて専門家にご相談ください。