notebookLM 音声開発とは?AIが切り拓く新しい知識体験

.png&w=3840&q=75)

notebookLMとは

notebookLM は Google が開発した、自分の資料や知識をベースにAIと対話できる実験的なプラットフォームです。

ユーザーがアップロードしたドキュメントをもとに、AIが要約・整理・解説を行い、まるで研究ノートやリサーチアシスタントのように使えるのが特徴です。

従来の検索やチャットAIとの違いは、ユーザーが指定した知識の枠組みの中でAIが応答する点にあります。これにより、情報の一貫性や信頼性を高め、リサーチや学習、執筆活動に活用できるのです。

音声開発がもたらす進化

最近注目を集めているのが、notebookLM の音声対応です。これにより、テキストだけでなく「会話形式」で知識にアクセスできるようになりました。

例えば:

- 複雑な論文をアップロードして、AIに音声で解説してもらう

- 複数の資料をもとに「討論形式の対話」を生成し、理解を深める

- ポッドキャストのような自然なナレーションで知識を聞く

といった体験が可能になります。これは単なる「読み上げ機能」ではなく、生成AIが声を通じて新しい知識体験を創り出す試みです。

ユースケースの具体例

- 教育:教科書や授業ノートをアップロードし、先生と生徒の対話形式で解説を生成

- 研究:関連文献をまとめ、研究テーマに沿ったディスカッションをAIが再現

- コンテンツ制作:記事や企画書から自然な音声コンテンツを生成し、ポッドキャスト化

このように、テキスト主体だった知識の活用が、耳からもインタラクティブに行えるようになるのです。

利用方法

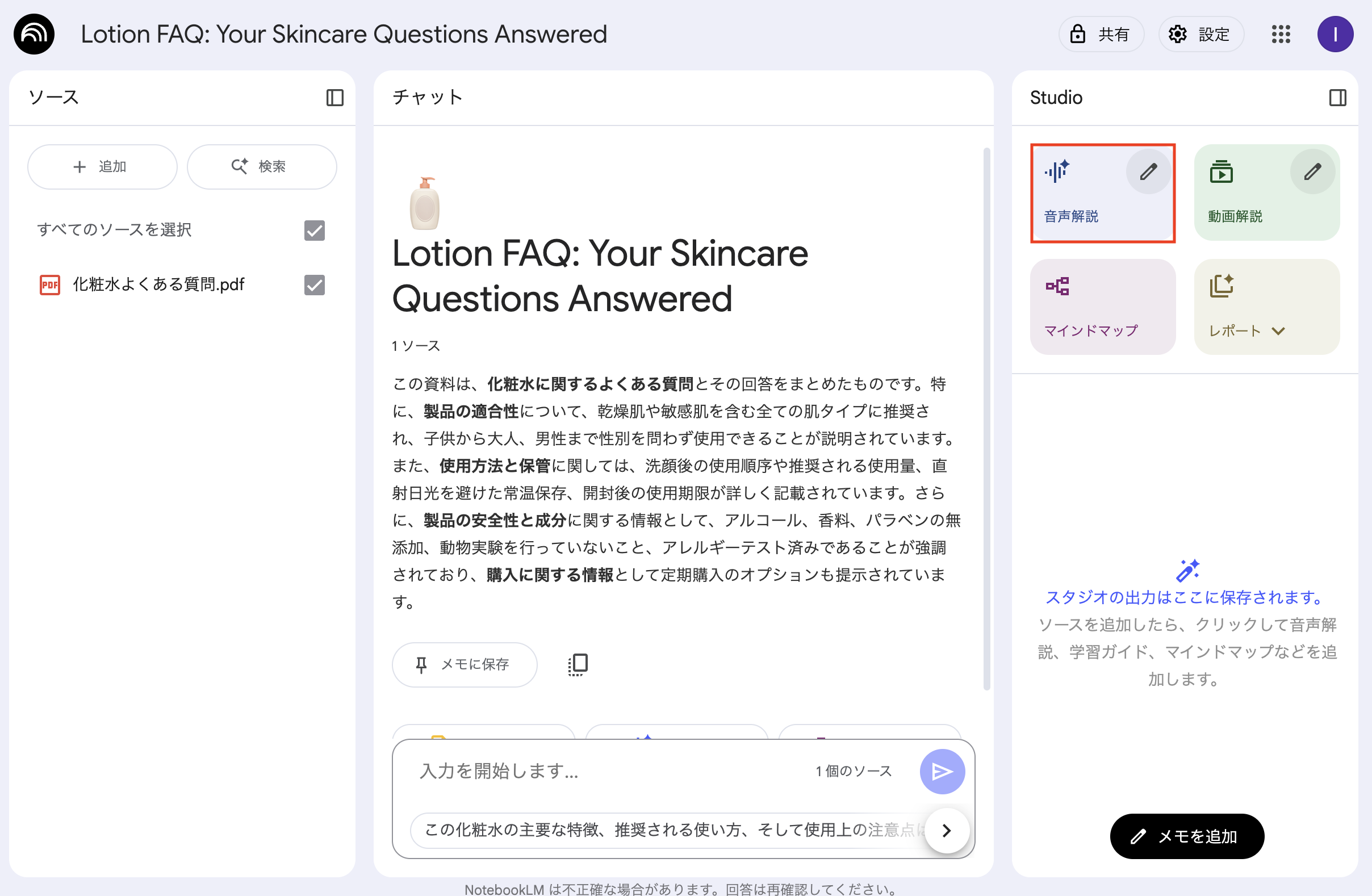

1. ソースを追加して準備

- 左側の「ソース」欄に、解説したい資料(例:PDFファイル)をアップロードします。

- 今回は「化粧水よくある質問.pdf」が追加されています。

- Studio メニューから 「音声解説」 を選びます。

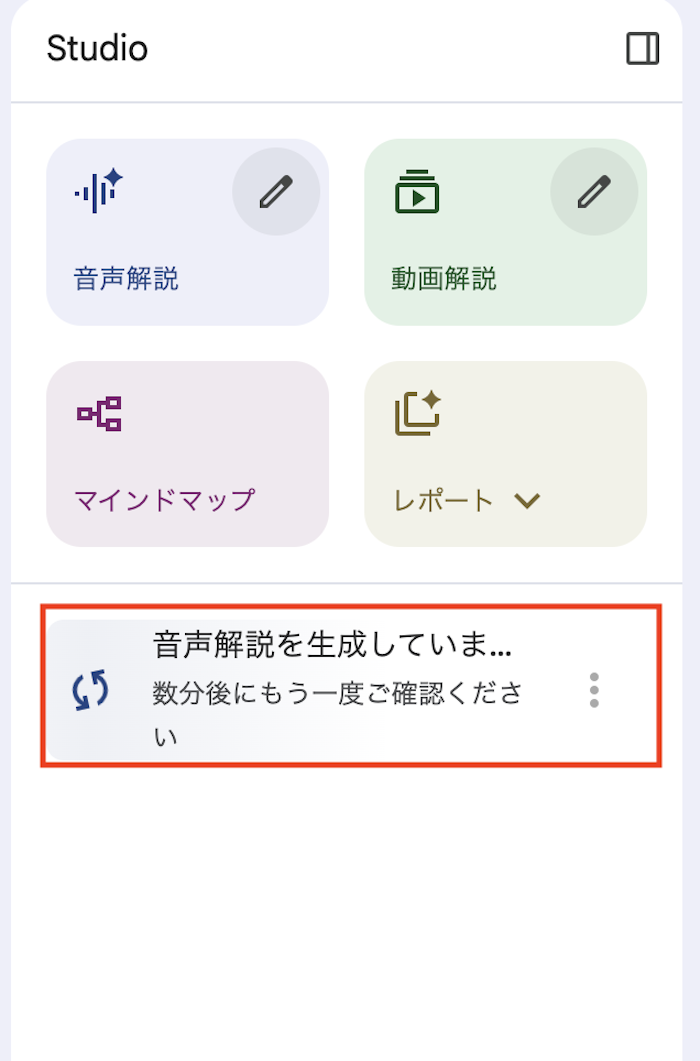

2. 音声解説を生成中

- 音声解説を選択すると、自動的に解説の生成が始まります。

- 画面には「音声解説を生成しています…」と表示されます。

- 生成には数分かかる場合があるので、完了するまで待ちます。

3. 音声解説の再生

- 生成が完了すると、Studio 内に解説コンテンツが表示されます。

- 「▶」の再生ボタンを押すと、AI が資料をもとに作成した音声解説を聞くことができます。

- タイトルには「化粧水FAQ徹底解…」など、資料名に基づいた解説タイトルが付けられます。

今後の展望

音声開発によって notebookLM は「読むAI」から「聞くAI」へと進化しています。これにより、移動中や作業中でも知識にアクセスできる環境が整い、学習や研究の効率を大幅に高めることが期待されます。

今後は、マルチモーダルな入力(テキスト+音声+画像)を組み合わせ、さらに自然で豊かな知識体験が実現されるでしょう。

まとめ

notebookLM 音声開発は、単なるAIの音声出力ではなく、知識を「会話」として体験できる新しい知識プラットフォームの進化です。教育・研究・コンテンツ制作など幅広い分野での活用が期待されており、今後の発展から目が離せません。

関連リンク

※ 本記事の内容は、執筆時点での情報に基づいています。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 また、記載されている内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の状況に対する専門的なアドバイスではありません。 ご利用にあたっては、必要に応じて専門家にご相談ください。