ChatGPTエージェントモード徹底解説:AIが“動く時代”の始まり

.png&w=3840&q=75)

ChatGPTのエージェントモードとは?

最近よく耳にする「ChatGPTのエージェントモード」。

これは一体何なのか、どんな使い方ができるのかを解説します。

1. エージェントモードの基本イメージ

エージェントモードは、ChatGPTを単なる「会話の相手」から タスク実行型のパートナー に進化させる仕組みです。

通常のモードでは「質問に答える・文章を作る」といったやり取りが中心ですが、エージェントモードでは 外部のツールやサービスと連携し、自律的に行動できるAIエージェント として動作します。

たとえば:

- カレンダーに予定を登録する

- Google Driveから資料を探す

- Web上の最新ニュースを調べて要約する

- コードを書いて実行する

こうしたことを、ユーザーが逐一指示しなくても、自ら判断して進めてくれるのが大きな特徴です。

2. 仕組みのポイント

エージェントモードを理解するうえで大切なのは、「ChatGPT本体」と「外部ツール」の関係です。

- ChatGPT本体:言語理解や思考を担当

- 外部ツール:実際の処理やデータ取得を担当

エージェントモードでは、この外部ツールを自由に呼び出しながら、ユーザーの目的を達成するように動きます。

たとえば「来週の天気に合わせて旅行計画を立てて」と頼むと、天気予報を検索 → 日程を調整 → おすすめスポットを提案、といった流れを自動でこなせるわけです。

3. 従来のChatGPTとの違い

通常モードとの違いをまとめると以下の通りです。

項目 | 通常モード | エージェントモード |

|---|---|---|

役割 | Q&Aや文章生成 | 自律的なタスク実行 |

外部ツール利用 | 原則なし(制限付き) | 積極的に利用 |

主導権 | ユーザーが質問を投げる | ユーザーの目的に沿ってAIが能動的に動く |

例 | 「旅行プランを書いて」 | 「旅行プランを考えて→天気を確認→宿を提案→日程表を作成」 |

つまり、従来は「賢い相談相手」だったものが、エージェントモードでは「実際に動いてくれる秘書」へと近づいていると言えます。

4. 活用例

エージェントモードを使うと、次のようなシナリオが可能になります。

- ビジネスでの活用

- 会議録音を自動で文字起こし&要約

- タスクを分解して、担当者ごとにToDoリストを作成

- 顧客からの問い合わせメールに即応答

- プライベートでの活用

- 家計簿データを分析して節約ポイントを提示

- 食材の在庫から今夜のレシピを提案

- 趣味の学習計画を作り、進捗を管理

5. 実際の使用例

今回は使用例としてエージェントモードで実際にメールを取得する手順を紹介します。

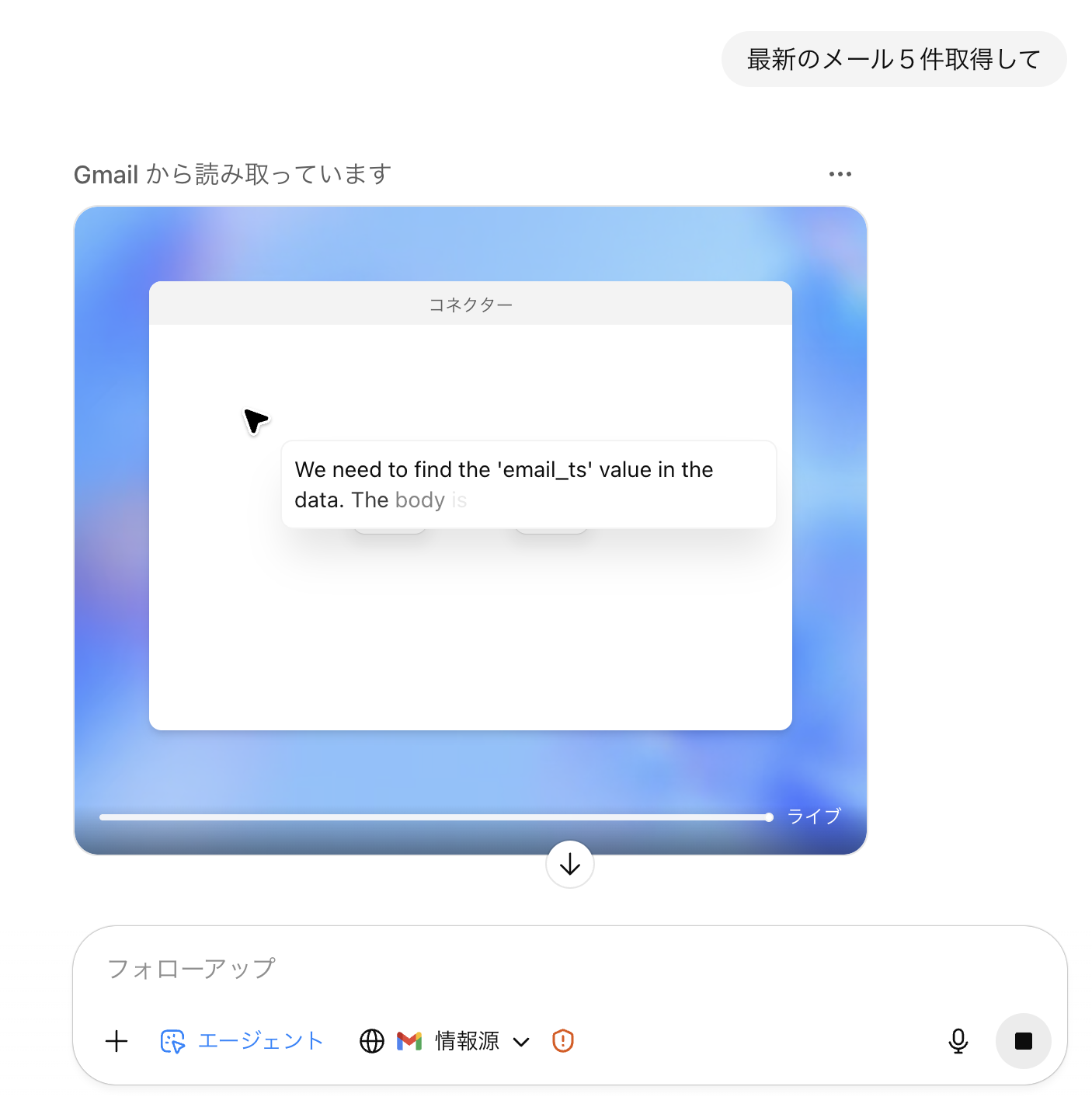

1. 入力欄でエージェントを選択し、プロンプト入力

通常の入力欄の下に「エージェント」というアイコンが表示されます。これを選択することで、ChatGPTをエージェントモードで動作させる準備が整います。

取得したい操作を自然言語で入力します。例:「最新のメール5件取得して」

2. エージェントの処理状況を確認

実行中は「Gmailから読み取っています」と表示され、裏側でAIがコネクターを通じてメールを検索・取得していることが分かります。

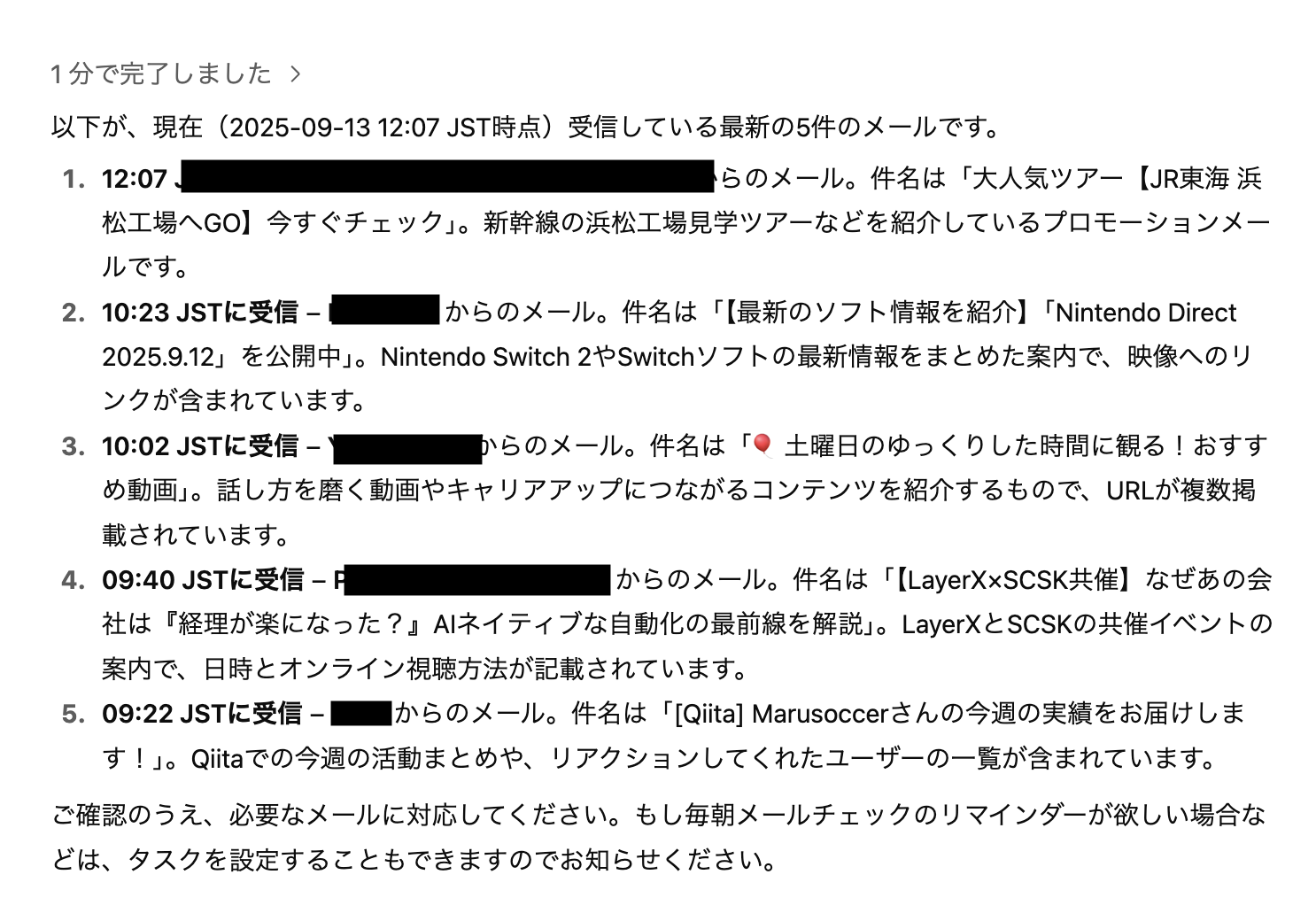

3. 結果の表示

処理が完了すると、指定した条件に基づく結果が一覧で表示されます。

今回の例では、最新の5件のメールが 受信時刻・送信者・件名・内容の概要 とともに出力されました。

7. 今後の展望

エージェントモードはまだ発展途上ですが、方向性としては「パーソナルAI秘書」や「自動化アシスタント」に近づいていくと考えられます。

将来的には、

- IoT機器の操作

- ビジネスプロセスの完全自動化

- 複数エージェント同士の協調作業

など、さらに幅広い活用が期待されています。

まとめ

ChatGPTのエージェントモードは、ただの会話AIではなく「目的を達成するために自ら動けるAI」へと進化した姿です。

私たちの日常や仕事において、 “考えるだけでなく、動いてくれる存在” になることが大きな魅力と言えるでしょう。

※ 本記事の内容は、執筆時点での情報に基づいています。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 また、記載されている内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の状況に対する専門的なアドバイスではありません。 ご利用にあたっては、必要に応じて専門家にご相談ください。